06

2025-11

智能呼叫中心系统和传统呼叫中心的区别是什么?

来源:合力亿捷-小编

文章摘要

从传统到智能的演进,本质是服务理念的升级——从“用更多通话解决问题”转向“用更少通话解决更多问题”。智能呼叫中心不仅降低了企业运营成本,更通过高效、贴心的服务提升了品牌忠诚度。

智能呼叫中心系统与传统呼叫中心在技术架构、服务模式、用户体验、数据价值及成本投入上存在显著差异,前者通过AI、云计算等技术实现自动化、智能化服务,后者依赖人工与硬件设备,效率与灵活性受限。

传统呼叫中心:人力驱动的“服务困局”

在数字化浪潮席卷前,传统呼叫中心曾是企业与客户沟通的核心枢纽。其运作模式以人工坐席为核心,通过IVR语音导航引导用户按键选择服务类型,再由客服人员手动处理问题。这种模式虽在早期实现了服务集中化,但随着业务规模扩大,其局限性日益凸显。

人力成本高企:传统系统依赖大量客服人员处理重复性问题,企业需承担招聘、培训及管理成本。例如,某金融机构在促销季需临时增设数百个坐席,仅人力成本便占据运营预算的相当比例。

响应效率低下:高峰时段用户常需长时间排队等待,某电商平台曾因咨询量激增导致用户平均等待时间超一刻钟,引发客户流失。此外,人工处理速度受限于操作熟练度,复杂问题解决周期较长。

服务标准化缺失:不同客服人员的业务水平差异导致服务质量参差不齐。部分客服因经验不足无法准确解答问题,甚至因沟通技巧欠缺引发客户投诉。

数据价值未被挖掘:传统系统仅能记录通话时长、接通率等基础数据,难以分析用户行为模式或预测需求趋势,企业决策缺乏数据支撑。

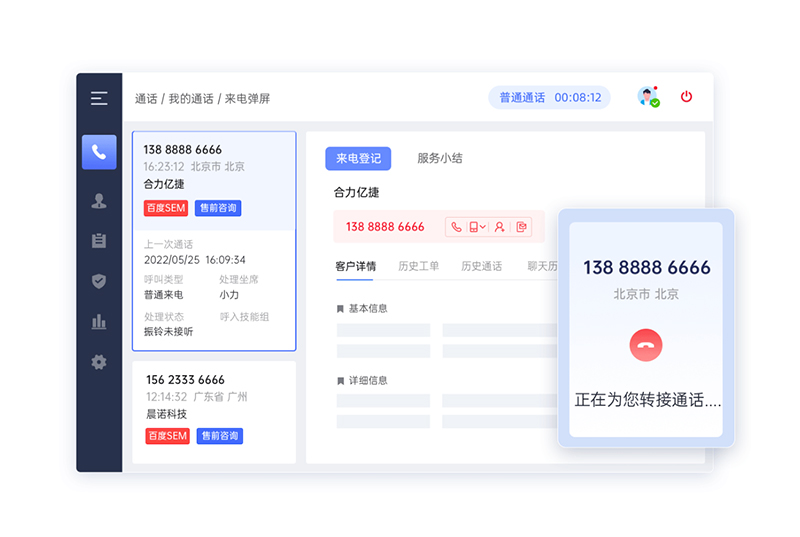

智能呼叫中心:技术赋能的“服务革命”

智能呼叫中心通过融合AI、大数据、云计算等技术,重构了服务流程与价值链条,其核心优势体现在以下维度:

技术架构:从“硬件依赖”到“云端弹性”

传统系统依赖专用硬件设备(如PBX交换机),部署周期长且扩容成本高。某企业曾因业务扩张需新增物理服务器,导致项目延期数周。而智能系统基于云计算架构,支持按需开通坐席,资源弹性伸缩。某在线教育平台在招生季仅用数小时便将坐席规模扩展数倍,轻松应对咨询高峰。

服务模式:从“被动响应”到“主动预测”

智能系统通过自然语言处理(NLP)与语音识别技术,实现“对话式服务”。用户无需逐层按键,可直接表述需求,系统自动定位服务节点。例如,用户询问“如何修改密码”,系统可同步推送操作指南至手机,并检测用户是否完成操作,若未完成则转接人工跟进。这种模式使问题解决效率提升,用户操作失败率显著降低。

用户体验:从“标准化流程”到“个性化交互”

智能系统通过分析用户历史沟通记录、购买行为等数据,构建客户画像,提供定制化服务。例如,系统可识别高价值用户,在咨询时优先分配至资深客服;针对复购用户,主动推荐关联产品或优惠活动。这种“千人千面”的服务模式增强了用户粘性。

数据价值:从“记录存储”到“决策引擎”

智能系统可实时分析通话情绪、问题分布、服务瓶颈等数据,为企业优化流程提供依据。例如,某企业通过分析发现“退货流程复杂”是投诉主因,随即简化操作步骤,客户满意度提升。此外,系统还可预测服务需求峰值,提前调配资源,避免服务中断。

成本投入:从“重资产运营”到“轻量化部署”

传统系统需一次性投入高额资金购买硬件设备,并承担长期维护费用。而智能系统采用SaaS订阅模式,企业按实际使用量付费,无需自建机房或雇佣专业运维团队。某物流企业通过云化改造,将年运营成本大幅削减,同时获得持续的技术升级服务。

挑战与未来:智能化服务的进化方向

尽管智能呼叫中心优势显著,但其全面普及仍面临技术适配、长尾需求覆盖及用户习惯转变等挑战。例如,部分复杂业务(如法律咨询)仍需人工介入,老年群体对语音交互的接受度较低。未来,随着多模态交互、边缘计算等技术的发展,智能系统可能呈现以下趋势:

虚拟数字人:以3D形象提供可视化指导,如演示设备故障排除步骤,提升服务直观性。

全域协同:整合电话、社交媒体、线下网点等全渠道数据,实现无缝服务体验。例如,用户在线上咨询后,线下门店可提前准备解决方案,缩短服务周期。

结语:服务升级的本质是价值重构

从传统到智能的演进,本质是服务理念的升级——从“用更多通话解决问题”转向“用更少通话解决更多问题”。智能呼叫中心不仅降低了企业运营成本,更通过高效、贴心的服务提升了品牌忠诚度。对于现代企业而言,选择智能系统已不仅是技术迭代,更是参与未来市场竞争的“入场券”。