01

2025-10

传统呼叫中心与IP分布式呼叫中心有何不同?优劣对比全知道

来源:合力亿捷-小编

文章摘要

传统呼叫中心基于电路交换技术,部署成本高且扩展性有限;IP分布式呼叫中心采用网络架构,具备灵活部署与成本优势。两者在技术基础、运维模式和业务适应性方面存在本质差异。

随着企业客户服务需求不断升级,呼叫中心技术架构也在持续演进。传统呼叫中心与IP分布式呼叫中心代表着两个不同发展阶段的技术方案,理解它们的差异有助于企业做出更合适的选择。

技术架构的根本差异

传统呼叫中心建立在电路交换技术基础上,采用集中式物理部署模式。系统依赖专用硬件设备,包括交换机、语音卡等专业器材,各组件之间通过物理线路连接。这种架构下,所有语音信号都需要经过中心机房进行转接处理,形成了星型拓扑结构。

IP分布式呼叫中心则基于分组交换技术,将语音信号转换为数据包通过网络传输。系统采用分布式架构,核心组件可以部署在不同物理位置,通过企业专网或互联网实现互联互通。这种架构突破了地理限制,坐席人员只需通过网络连接即可接入系统。

从协议标准来看,传统系统使用电信领域的专用信令协议,而IP系统遵循通用的SIP等开放协议。这种差异直接导致了两者在系统兼容性、扩展能力方面的显著区别,也决定了不同的演进路径。

部署与扩展能力对比

传统呼叫中心的部署过程相对复杂,需要规划专门的机房空间,安装机柜、配线架等基础设施。每增加一个坐席席位都需要铺设物理线路,扩容过程涉及硬件采购和安装调试,周期较长且灵活性有限。系统规模往往在建设初期就需要确定,后续调整空间较小。

IP分布式呼叫中心展现出完全不同的部署特性。系统主要依赖软件和通用服务器硬件,无需专用机房环境。新增坐席只需提供网络接口和终端设备,即可快速接入系统。这种架构支持弹性扩展,可以根据业务需求灵活调整坐席规模,实现资源的按需分配。

在分支机构扩展方面,传统方案需要在每个站点重复建设完整系统,而IP方案可通过网络将各分支接入同一套系统,实现统一管理和资源共享。这种差异使得IP架构在多地点运营场景下具有明显优势。

运维成本与经济性分析

传统呼叫中心的投入结构呈现前期集中特点。需要一次性投入大量资金用于硬件采购、机房建设和线路铺设。这些设备具有较长的折旧周期,但在技术更新时可能面临较大的沉没成本。日常运维需要专业技术人员,维护成本相对较高。

IP系统的成本结构更加均衡。由于采用通用硬件和开放技术,初始投资压力较小。系统运维可以通过远程方式进行,降低了现场技术支持的需求。软件升级和功能扩展相对简便,有助于控制长期投入。

从总体拥有成本角度考量,传统方案适合业务稳定、规模固定的场景,而IP方案在业务波动较大或处于成长期的企业中更具经济性。两者在生命周期内的成本分布模式存在明显差异,需要根据企业实际情况进行评估。

功能特性与业务适应性

传统呼叫中心的功能实现依赖于硬件模块,功能扩展往往需要增加专用板卡或外挂设备。系统提供稳定的语音质量和可靠的接续性能,但在多媒体接入、系统集成等方面存在局限。这种架构适合以语音服务为主的标准化业务场景。

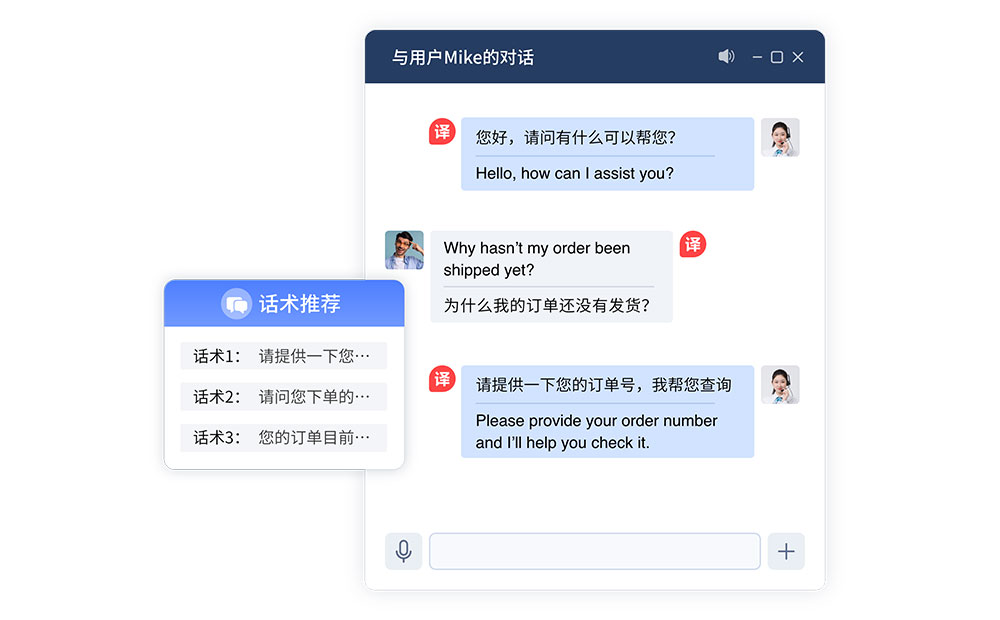

IP系统在功能实现上更具灵活性。基于软件的定义方式使得功能扩展可以通过升级实现,支持语音、视频、即时消息等多种交互方式。系统提供丰富的开发接口,便于与业务系统深度集成,实现智能化路由、屏幕弹出等增强功能。

在业务连续性方面,传统系统的冗余备份需要 duplicated 硬件投入,而IP系统可以通过虚拟化技术和云端部署实现更经济的灾备方案。这种差异直接影响着系统可靠性和灾难恢复能力的设计策略。

演进路径与发展趋势

传统呼叫中心的技术演进遵循电信设备的发展规律,升级周期相对较长。系统功能改进主要依赖设备厂商的版本更新,企业自主创新的空间有限。这种模式在技术快速迭代的当下逐渐显现出适应性挑战。

IP分布式呼叫中心建立在IT技术基础上,能够更快地吸收新技术成果。云计算、人工智能等创新技术可以较容易地集成到现有架构中。系统的开放特性使得企业可以根据业务需求自主开发定制功能,保持技术的先进性。

从行业发展趋势看,基于IP的架构正在成为主流方向。其开放、灵活的特性更符合数字化转型的需求,而传统架构因其稳定可靠的特点,在特定领域仍将保持存在价值。理解这种趋势有助于企业制定长远的技术规划。

结语:选择适合的技术路径

传统呼叫中心与IP分布式呼叫中心代表着不同时期的技术解决方案,各有其适用场景。企业在选择时需要综合考虑现有基础设施、业务需求特征、技术团队能力和未来发展计划。

对于业务模式稳定、对语音质量要求较高的企业,传统方案仍具有参考价值。而对于追求灵活性、需要快速适应市场变化的企业,IP分布式架构可能更为适合。无论选择哪种方案,都应该确保其与企业整体数字化战略保持一致,为未来发展预留足够空间。

在技术快速演进的时代,保持系统的开放性和扩展性显得尤为重要。理解两种架构的本质差异,将帮助企业做出更明智的决策,构建符合自身需求的客户服务体系。