06

2025-09

智能语音呼叫中心成本高吗?中小企也能承担得起

来源:合力亿捷-小编

文章摘要

智能语音呼叫中心的成本构成包括软硬件投入与运营支出,但通过云端部署、模块化选配及精细化运营,中小企业可有效控制初期投资与长期使用成本,获得可观投资回报。

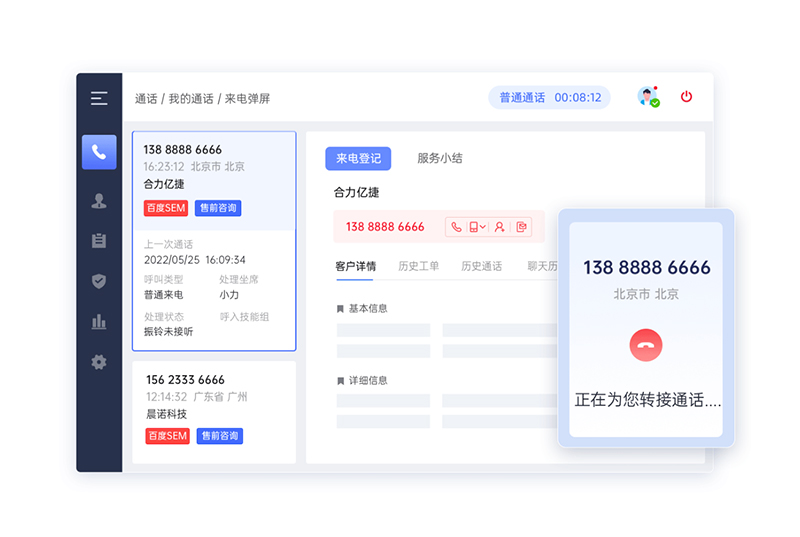

当提及智能语音呼叫中心,许多中小企业主往往心生顾虑:这类融合人工智能技术的系统是否价格高昂?部署周期是否漫长?其实,随着技术进步与市场成熟,智能语音呼叫解决方案的门槛已显著降低。

一、中小企业对智能语音呼叫中心的成本顾虑

1. 误判初始投入为唯一成本

部分企业将智能语音系统简单类比为传统硬件设备,认为需一次性投入大额资金购买全套系统,忽视了云端服务模式带来的灵活性。

2. 低估人工成本的长期压力

许多企业习惯于将人工客服支出视为“可控常规成本”,未能全面测算五年甚至更长周期内的人力资源开支及其增长率。

3. 缺乏全生命周期成本视角

仅关注采购价格而忽略系统维护、升级改造、功能扩展等长期投入,导致无法客观评估智能系统与人工服务的综合成本差异。

二、智能语音呼叫中心的真实成本构成分析

1. 软硬件基础投入构成

成本主要包括语音识别引擎、对话管理平台、语音网关等核心模块。本地化部署需考虑服务器与网络设备投入,云端方案则转化为订阅费用。

2. 实施与集成开发成本

涵盖业务场景适配、对话流程设计、与企业现有系统(如CRM、工单系统)的接口开发等专业服务投入,这部分通常需要专业技术团队支持。

3. 运营维护与优化成本

包括系统日常监控、语义模型优化、知识库更新、硬件设备维护等持续性投入,以确保系统长期稳定运行与效果提升。

三、降低综合成本的有效策略与实践路径

1. 选择适合的部署模式

中小企业可优先考虑云端SaaS模式,以月度或年度订阅方式使用服务,避免大量初始投资,并根据业务增长弹性扩展资源。

2. 采用模块化分步实施

依据业务优先级,先行部署高价值场景(如常见问题咨询),后续逐步扩展至投诉处理、客户回访等复杂模块,分散资金压力。

3. 充分利用开源技术体系

技术能力较强的企业可基于开源语音识别框架与自然语言处理工具进行二次开发,降低核心模块的授权成本。

四、成本效益分析与投资回报评估框架

1. 人力替代效应的量化计算

通过测算智能系统处理的呼叫量相当于多少个人工坐席的工作量,结合当地薪资水平,客观评估人力成本节约幅度。

2. 服务质量提升的价值转化

评估因响应速度加快、服务一致性提高带来的客户满意度提升,及其对客户留存率、复购率的积极影响。

3. 业务机会挖掘的附加价值

智能系统在服务过程中可自动识别客户需求与商机,这部分潜在价值也应纳入投资回报评估体系。

五、中小企业的低成本落地实践建议

1. 明确核心需求避免功能冗余

精准定义现阶段必须解决的业务痛点,选择功能匹配的解决方案,不为暂时用不到的高级功能支付额外费用。

2. 选择提供一体化服务的供应商

优先考虑能同时提供系统平台、业务咨询、实施部署与持续运维服务的供应商,降低多方协调带来的隐性成本。

3. 建立内部技术能力培养机制

培养内部员工掌握系统日常维护与语义优化技能,减少对外部技术支持的依赖,降低长期运营成本。

结语

智能语音呼叫中心并非大型企业的专属技术。通过科学的成本规划、恰当的部署模式选择以及分阶段实施的策略,中小企业完全有能力承担并从中获益。关键在于跳出“一次性投入”的思维局限,转而从全生命周期成本视角审视投资价值,让智能语音技术真正成为企业降本增效的利器,而非负担。随着技术标准化程度的提高与市场竞争的加剧,智能语音呼叫解决方案的成本门槛还将进一步降低,为更多中小企业打开数字化转型的大门。